本日のブログから具体的な動作を取り上げます。まず始めに「握る動作」について書こうと思います。地味なテーマかもしれません。

さて、前回のブログで私は、読者の皆さんに以下の質問を行いました。「下記のボール、皆さんはどうやって握りますか?」

ボールを持つため、ボールを投げるため、状況により様々な握り方があると思います。上記の質問をした意図は、何かを握る際に手のどこを使うべきなのかを読者の皆さんに少し意識して欲しいからです。

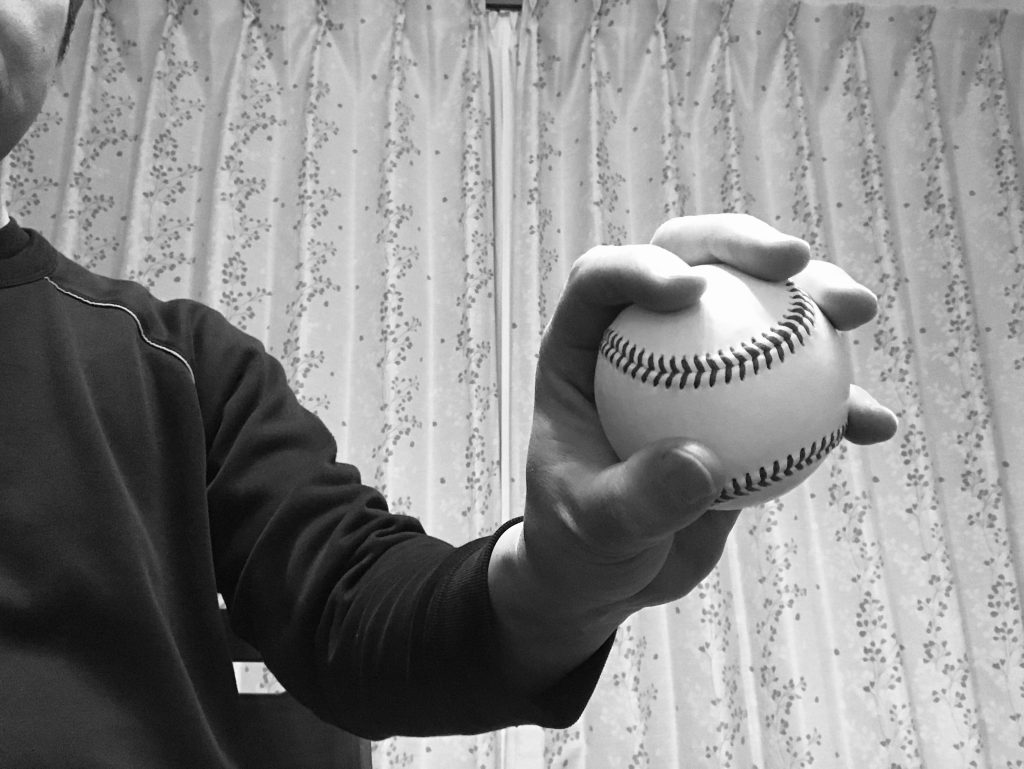

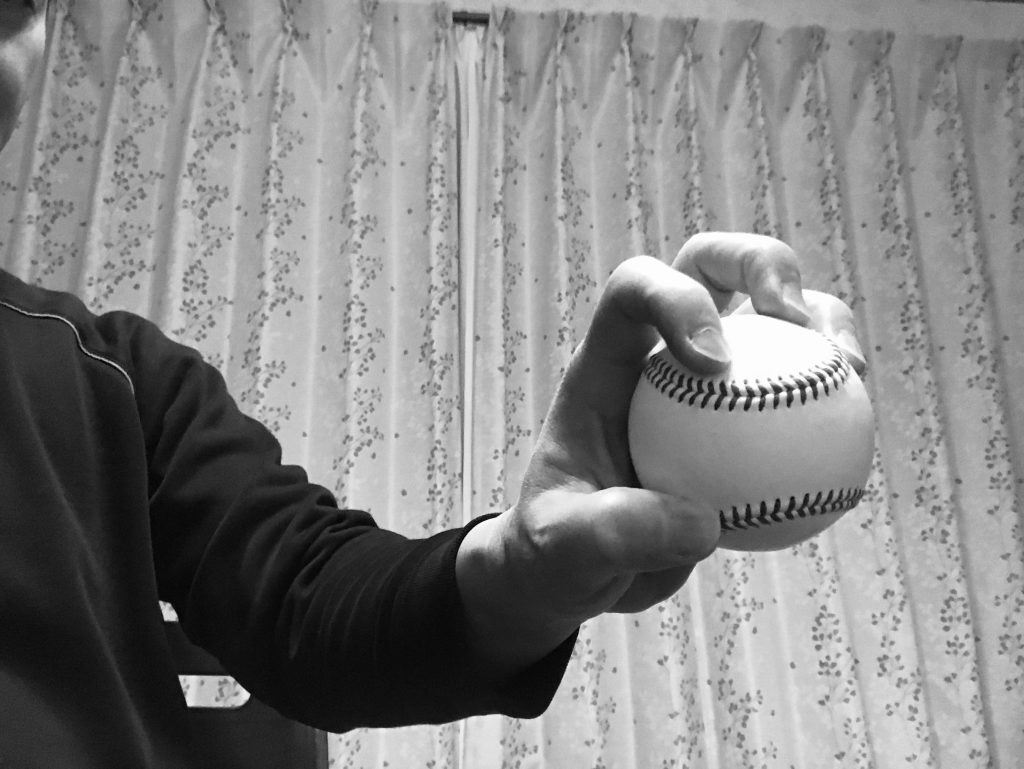

2つの握り方をご紹介します。

上記の図では、指の腹を使ってボールを握っています。この握り方を「指腹(しふく)握り」と呼びます。

上記の図では、指の先端を使ってボールを握っています。この握り方を「指尖(しせん)握り」と呼びます。

指腹握りと指尖握りでは、主に働く部位が異なります。指腹握りでは、手の中にある小さな筋肉が主に働きます。その一方で指尖握りでは、前腕にあるやや大きな筋肉が主に働きます。この違いは、身体の構造的特性により生じます。

日常生活において私は、指腹をうまく使う事を意識しています。なぜなら、指腹握りの方が指尖握りよりも、様々な動作において外力をうまく使いやすいと感じるからです。

緊急時の場合、話は異なります。例えば、転倒しそうになった人を助ける時には、無意識に指尖握りを使っているでしょう。どの様な握り方をするべきかは、状況により異なります。

握るという動作は、料理をするや本を読むなど、日常の様々な場面で訪れます。ブログ読者の皆さんも日常の様々の動作において、指腹をうまく使ってみてはいかがでしょうか?それが外力をうまく使う事に役立つと思います。そしてそれが、身体の動きを良くする事にも役立つと思います。

本日述べた内容は、私の感性や経験に基づく主観的なものです。客観的なデータはありません。あくまで私個人の意見であると認識して下さい。

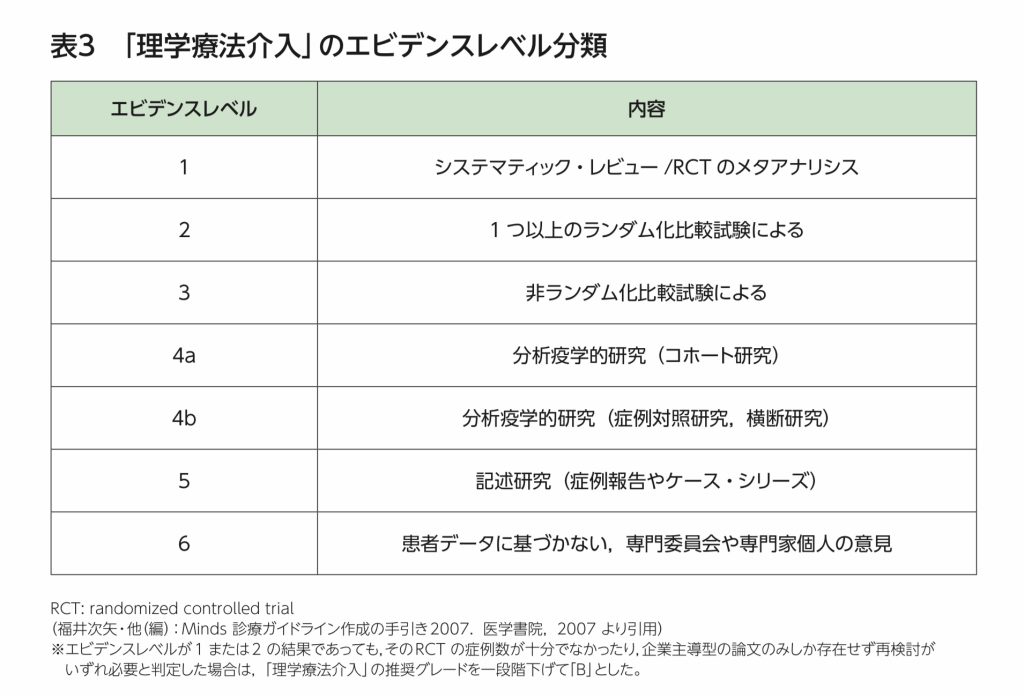

理学療法の業界には、エビデンスレベルという概念があります。研究の結果や個人の意見など、示された内容にどれだけの信頼性があるのかを階層化したものです。この概念の中で個人の意見は、1番下に分類されています。つまり、個人の意見は信頼性のあるエビデンスとはみなされません。

基本的に私のブログの内容は、感性や経験に基づく主観的なものです。つまり個人的な意見です。したがって、エビデンスに乏しいから科学的ではないと思うか、それでも再現性はあるから科学的であると思うかは、ブログ読者の皆さんの判断にお任せします。

さて、本日のブログでは、「指腹握り」と「指尖握り」についてご紹介しました。私の経験上、指尖を使った握り方では、首肩まわりに余分な力が入りがちです。その一方で、指の腹を使った握り方では、腹部も同様に働きやすいと感じます。「指腹を使えば、腹が働く」興味深い現象だと思います。

播州太郎「ダジャレか?」

わたりたかし「この年齢になるとね・・」

次回のブログでは、「持つ動作」について書こうと思います。これも地味なテーマかもしれません・・。身体のどの辺りで物を持つべきかについて書こうと思います。それでは、また次回。

関連記事

次の記事 適切な身体の使い方-03-【持つ動作】

前の記事 適切な身体の使い方-01