本日のブログでは、触診による動きの評価法をご紹介致します。患者さんの身体を動かす中で評価を行います。動きの滑らかさを評価する事が可能です。最大の目的は、動きの制限がある部位を見つける事です。

このブログにおいて滑らかな動きとは、余分な抵抗の無い動きの事です。動きの滑らかさを評価するという事は、動きに余分な抵抗がないかどうかを評価するという事です。

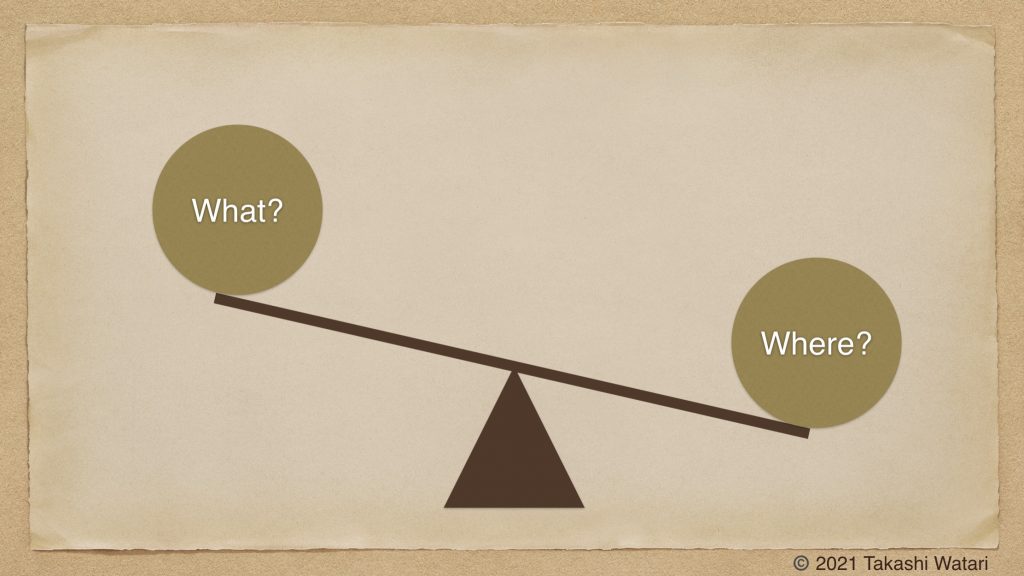

余分な抵抗は、身体の様々な組織から生じます。とはいえ身体の内部のどの組織が余分な抵抗を引き起こしているのか、明確に言うのは少し困難です。なぜなら直接見えないからです。私は、何の組織が余分な抵抗を引き起こしているのかよりも、身体のどこに余分な抵抗があるのかを認識する事を重要視しています。つまり、何が(What)よりもどこが(Where)です。

余分な抵抗は、メカニカルストレスや過度な筋緊張や動きの制限など、様々な要因により引き起こされます。(詳しくは、こちらの記事を参考にして下さい。)これらの要因の中で、私は動きの制限がある部位を認識する事を重要視しています。なぜなら動きの制限は、痛みや違和感など、様々な問題を引き起こす要因になる事が多いからです。私は、患者さんの身体を動かす事により、どこに動きの制限があるのかを認識します。

以前のブログで書きましたが、動きとは時間経過の中で生じる物体の空間的な位置変化の事です。動きの制限がある部位は、姿勢や動作の中で異常な抵抗を引き起こします。評価の中で異常な抵抗がどこから来るのかを認識する事で、身体のどこに動きの制限があるのかを認識する事が可能になります。「いつ・どこに・どの様な」が重要です。例えば、「右下肢を動かす途中に、腰部から、押し返される様な抵抗を感じる」、こんな感じです。この場合、腰部に動きの制限があると考えられます。

異常な抵抗は、物理的な力の作用です。基本的に力の作用は、圧縮と伸張に分けられます。そのため、異常な圧縮は押し返される様に感じます。異常な伸張は引っ張られる様に感じます。身体の内部から生じる様々な力の作用を感じる事で、どこに動きの制限があるのか、筋緊張の程度はどれ位なのか、メカニカルストレスの程度はどれ位なのかなど、様々な情報を認識する事が可能になります。そしてこの事は、治療プロセスがうまく進んでいるのかを把握する事も可能にします。

触診は患者さんの身体に直接触れています。これは視診と大きく異なる点です。したがって、視診の際には力の作用をなんとなく感じると書きましたが、触診の際には力の作用を明確に感じる事が可能です。

触診により様々な力の作用を感じるためには、いくつかのコツがあります。それを紹介します。まず、患者さんの身体を動かす際はリラックスしましょう。そして、丁寧に動かしましょう。言い方を変えると、筋力に過度に頼らず、外力をうまく使って動かしましょう。火力に例えると、強火ではなく中火や弱火をうまく使うイメージです。先入観をなくし、患者さんの身体の内部から生じる様々な力の作用を広く受け取る様にしましょう。触診のコツは、視診と似ています。

評価基準を紹介します。動きが滑らかであると評価できるのは、余分な抵抗を感じる事なく患者さんの身体を動かす事ができる場合です。動かしていて心地よい感じがします。動きの最終域では、身体の弾性(バネ)や腹部深層の適度な筋緊張が感じられます。その一方で、動きが滑らかでないと評価するのは、メカニカルストレスや過度な筋緊張や動きの制限など、様々な要因による余分な抵抗が感じられる場合です。

動きの滑らかさを具体的な数字で表す事は困難です。なぜなら、それを測定できる機器が今のところ見当たらないからです。しかし、患者さんの身体を動かす中で、その変化を感じる事は可能です。つまり、以前よりは動きが滑らかであるとか今日はあまり良くないとか、そういった変化です。そしてセラピストの客観は、患者さんの主観と一致する事が多いと思います。

本日のブログでは、触診による動きの滑らかさの評価法をご紹介致しました。「今回のブログは前回の内容を使い回しとちゃうけー?」と播州弁でのツッコミが聞こえてきそうですが、使い回しではありません(汗)。患者さんの身体を動かす中で、様々な力の作用を感じましょう。私達の手には、素晴らしい能力があると信じています・・。やっぱり、使い回しかな・・。

前々回のブログから3回にわたり、動きの評価法をご紹介致しました。評価の全てをたった3回の記事で書くのはとても困難であり、要点に絞ってご紹介しました。シンプルに言うと、問診・視診・触診を用います。問診では、患者さんが有する問題を把握します。視診では身体の外部から作用する力を感じる事で動きのエネルギー効率を評価します。触診では身体の内部に生じる力の作用を感じる事で動きの滑らかさを評価します。

私が紹介した動きの評価方法は、セラピストの感性が重要です。なぜなら、動きの滑らかさやエネルギー効率を具体的な数字で表す(何らかの機器で測定する)事が困難だからです。「具体的な数字で表す事が困難」と書くと、「それは科学的ではない」と批判されそうです。実際私は、そう言われた事があります。果たして私の動きの評価方法は科学的ではないのでしょうか?次回のブログでは、「科学的とは」をテーマに私の動きの評価方法の特徴をご紹介したいと思います。それでは、また次回。

関連記事

次の記事 良い動きとは何か?-16-【科学的とは】

前の記事 良い動きとは何か?-14-【視診】