本日のブログでは、視診による動きの評価法をご紹介致します。姿勢や動作を観察するという事です。動きのエネルギー効率を評価する事が可能です。

このブログにおいてエネルギー効率の良い動きとは、外力をうまく使った動きの事です。動きのエネルギー効率を評価するという事は、外力をうまく使って姿勢や動作が行われているかを評価するという事です。

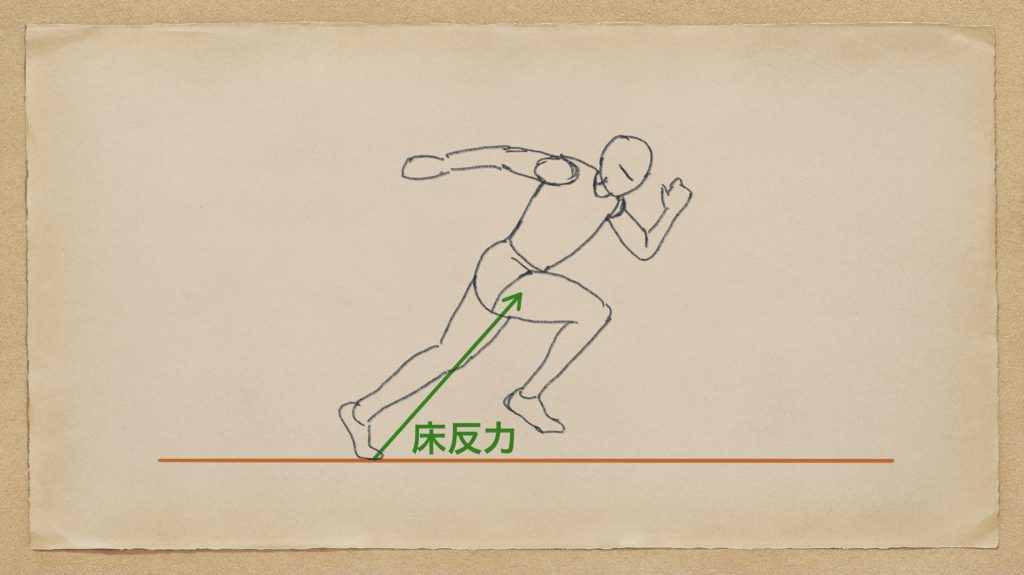

このブログにおいて外力とは、地球の重力や床反力(ゆかはんりょく)の事です。床反力がうまく使えているかを観察する事は、動きのエネルギー効率を評価する上でとても重要です。理学療法の分野ではお馴染みですが、床反力は床反力計と呼ばれる機器により計測が可能です。しかし、日々の臨床でそれを行うのは現実的ではありません。私は、姿勢や動作を観察する中で、床反力の作用を感じています。

「床反力の作用を感じるなんて難しい・・」と思う人もいるでしょう。私自身は床反力計の様に明確に床反力を認識している訳ではありません。観察の中でなんとなくそれを感じています。そして、身体にどの様な筋活動が生じているのか、どの様なメカニカルストレスが加わっているのか、身体のどこがうまく動いていないのか、などもなんとなく感じる事が可能です。これらは全て、様々な力の作用を感じる事により得られる情報です。

観察により様々な力の作用を感じるためには、いくつかのコツがあると思います。それを紹介します。まず、観察する時はリラックスしましょう。そして、全体をぼんやり眺める様にしましょう。周辺視野をうまく使うイメージです。そして様々な力の作用を探そうとするのではなく、受け取る様にしましょう。つまり、能動的ではなく受動的です。

評価基準を紹介します。動きのエネルギー効率が良いと評価できるのは、床反力などの外力をうまく使って姿勢や動作を実施しているのが感じられる場合です。表現が難しいのですが、床反力の作用と身体の動きが合っているのが感じられます。身体の内部では、動きに弾性(バネ)が感じられます。また、腹部深層の適度な筋活動も感じられます。その一方で、動きのエネルギー効率が良くないと評価するのは、過度に筋力に頼って姿勢や動作を実施しているのが感じられる場合です。この場合、床反力の作用と身体の動きにギャップが感じられます。また、不適切なメカニカルストレスが感じられる事が多いです。

動きのエネルギー効率を具体的な数字で表す事は困難です。なぜなら、それを測定できる機器が今のところ見当たらないからです。しかし、患者さんの姿勢や動作を観察する中で、その変化を感じる事は可能です。つまり、以前よりはエネルギー効率が良いとか今日はあまり良くないとか、そういった変化です。そしてセラピストの客観は、患者さんの主観と一致する事が多いと思います。

本日のブログでは、視診による動きのエネルギー効率の評価法をご紹介致しました。姿勢や動作を観察する中で、様々な力の作用を感じましょう。私達の目には、素晴らしい能力があると信じています。

ところで、前回のブログの最後に簡単なアンケートを実施しました。複数の回答が得られましたので、ご紹介致します。最初の質問、「あなたの一番好きな物理単位は何ですか?」では、「質量」・「空間」・「時間」・「速さ」に回答がありました。基本単位は強いですね。「運動量」という回答はありませんでした・・。2つめの質問、「あなたが一番大切にしている物理単位は何ですか?」では、「質量」・「時間」・「運動量」に回答がありました。私は「時間」と「空間」に回答が集まると予想していたので意外な回答結果でした。回答をして頂いた皆様、本当にありがとうございます。

次回のブログでは、触診による動きの滑らかさの評価法をご紹介致します。患者さんの身体を動かす中で評価を行います。それでは、また次回。

関連記事

次の記事 良い動きとは何か?-15-【触診】