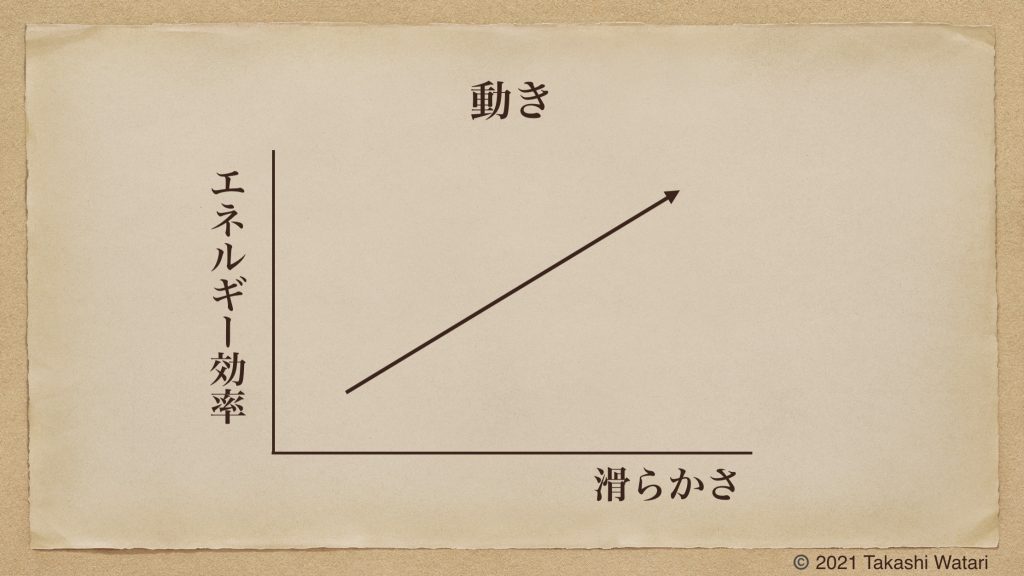

本日のブログでは、これまで書いてきた事をまとめたいと思います。まずは、何度も登場したこの図です。

「滑らかさ」と「エネルギー効率」、これらの観点を用いて私は動きをみます。

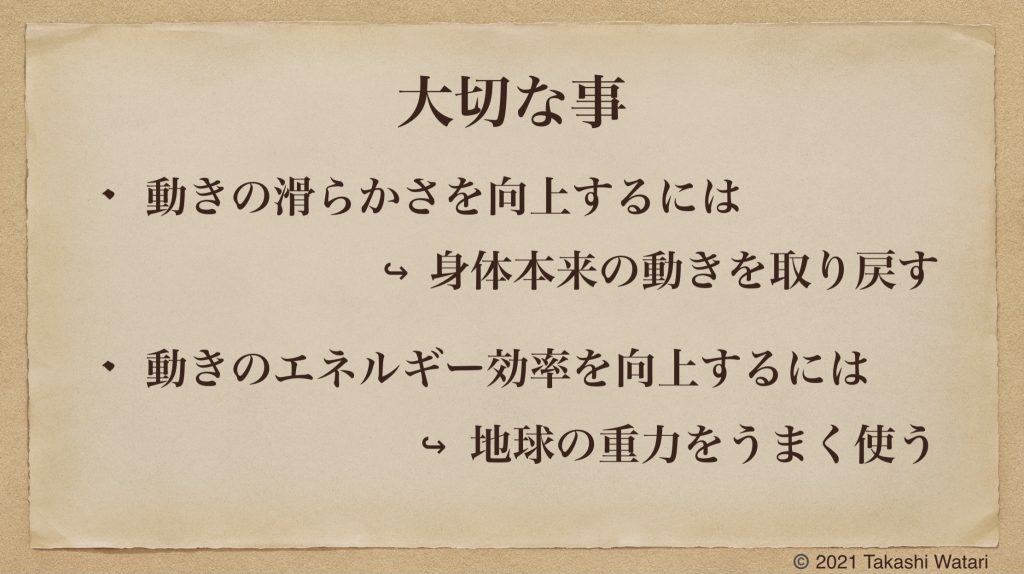

このブログにおいて「滑らかな動き」とは、余分な抵抗の無い動きの事です。余分な抵抗とは、身体の内部で生じる物理的な力による抵抗の事です。余分な抵抗を引き起こす要因には、メカニカルストレス・過度な筋緊張・動きの制限などがあります。これらの中で、私は動きの制限を認識する事を重要視しています。なぜなら動きの制限は、様々な問題を引き起こす要因になる事が多いからです。動きの滑らかさを向上するには、動きの制限を取り除く事が大切です。言い換えると、身体本来の動きを取り戻す事が大切です。

このブログにおいて「エネルギー効率の良い動き」とは、外力をうまく使った動きの事です。外力とは、地球の重力や床反力(ゆかはんりょく)など、身体の外側から作用する力の事です。外力をうまく使った動きでは、地球の重力による位置エネルギーが効率よく使われます。つまり、余分な筋活動によるATPのエネルギー消費を抑える事が可能になります。動きのエネルギー効率を向上するには、外力をうまく使う事が大切です。言い換えると、地球の重力をうまく使う事が大切です。

「動きの滑らかさとエネルギー効率」という観点は、動きに関与する力とエネルギーをみています。以前のブログでも書きましたが、動きを変えるには力が必要です。力を加えるにはエネルギーが必要です。ですからこの観点は、とてもシンプルですが、それなりに理にかなっていると私は思います。

「良い動きとは、滑らかでエネルギー効率の良い動きの事である」。これは動きに対する私の基本的な考え方です。この考え方を誰かに押しつけるつもりはありません。滑らかさやエネルギー効率よりも、「安全性」の方が重要である。これも立派な考え方です。働くフィールドによっては、安全である事の方が重要な場合も多いでしょう。私の紹介した動きのみかたは、たくさんあるスマホアプリの1つの様なものです。もしそれが役立ちそうであれば、頭の片隅に入れて頂ければと思います。

動きのみかたは他にも色々あっていいと思います。例えば「動きのバランス」、これも1つの観点です。正直に言うと、「動きのバランス」という観点を用いて理学療法を実施する事もあります。(「今まで言ってた事とちゃうやんけー!」と、播州弁での強烈な突っ込みが聞こえてきそうです・・)ただ、「動きのバランス」という観点は人に伝えにくいのです。そして、動きの滑らかさやエネルギー効率が向上すれば、動きのバランスも向上します。ですから私は、動きをみる観点として滑らかさとエネルギー効率を紹介しています。

動きを良くする事には様々なメリットがあるでしょう。姿勢や動作を楽に実施する事が可能になるでしょう。身体を痛めるリスクを減らす事が可能になるでしょう。メカニカルストレス由来の痛みを軽減する事が可能になるでしょう。スポーツ領域等において、力強い動作や素早い動作が可能になるでしょう。動きを良くする事によるメリットは、前回のブログで紹介した「外力を使うメリット」と似ています。

今後のブログでは、動きを良くするための具体的な方法などを書いていく予定です。しかしその前に、次回のブログでは、どの様にしてこの様な動きのみかたに至ったのかを紹介しようと思います。それでは、また次回。