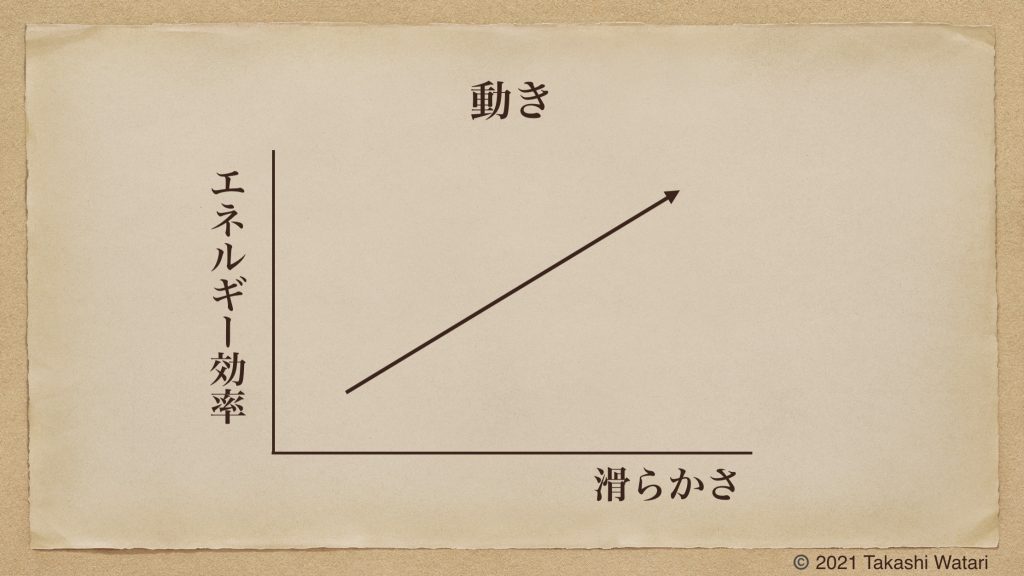

前回のブログにて、「動きの滑らかさ」と「動きのエネルギー効率」という観点を紹介しました。そして、下記の図を示しました。今日は、「動きの滑らかさ」に焦点を当てて記事を書こうと思います。

「滑らか」、日常でも使われる言葉です。英語だと”Smooth”でしょうか。広辞苑第七版では「つかえず、よどみなく進むさま」と記載されています。動きの状態を表す言葉の1つです。個人差はありますが多くの場合、人の身体には滑らかに動く部位と、そうでは無い部位が混在します。(私の身体の場合、滑らかに動かない部位はけっこう多い・・)では、滑らかに動く部位と、そうでは無い部位にはどの様な違いがあるのでしょうか?

物理において「慣性の法則」という法則があります。大まかに言うと、外部から力が作用しなければ、静止している物体は静止を続け、運動している物体はその運動を続ける、という法則です。この法則に基づくと、身体のある部位を動かした際に、そこに物理的な力による余分な抵抗が無ければ、その部位は滑らかに動かす事ができると考えられます。滑らかに動く部位と、そうでは無い部位には、余分な抵抗の有無に違いがあります。

このブログにおいて「滑らかな動きとは、余分な抵抗の無い動きの事である」と定義します。動きの中で余分な抵抗があると、滑らかに動くことは困難です。動きの滑らかさを向上するには、身体の内部で生じる余分な抵抗を取り除く事が大切です。次回のブログでは、「余分な抵抗」について少し掘り下げて書く予定です。

ところで、慣性の法則を発見したのは、イギリス出身のアイザック・ニュートンさん。りんごが木から落ちるのを見て万有引力を発見したというエピソードで有名です。この方の功績により動きと力の関係が明確になりました。ニュートンさん、ありがとう。それでは、また次回。

関連記事

次の記事 良い動きとは何か?-03-【余分な抵抗】

前の記事 良い動きとは何か?-01