あんまり誰かより上とか下とか言いたくはないけれど、我が息子(2歳)のリズム感は既に俺より上の気がする・・

播州太郎「産まれた瞬間から上とちゃうか?」

わたりたかし「やかましいわ!」

さて、前回のブログでは、「握る動作」について書きました。本日のブログでは、「持つ動作」について書こうと思います。「握る」と「持つ」は関連のある言葉です。このブログにおいて「握る」という言葉は手そのものの動作に、「持つ」という言葉は身体全体の動作に焦点を当てています。

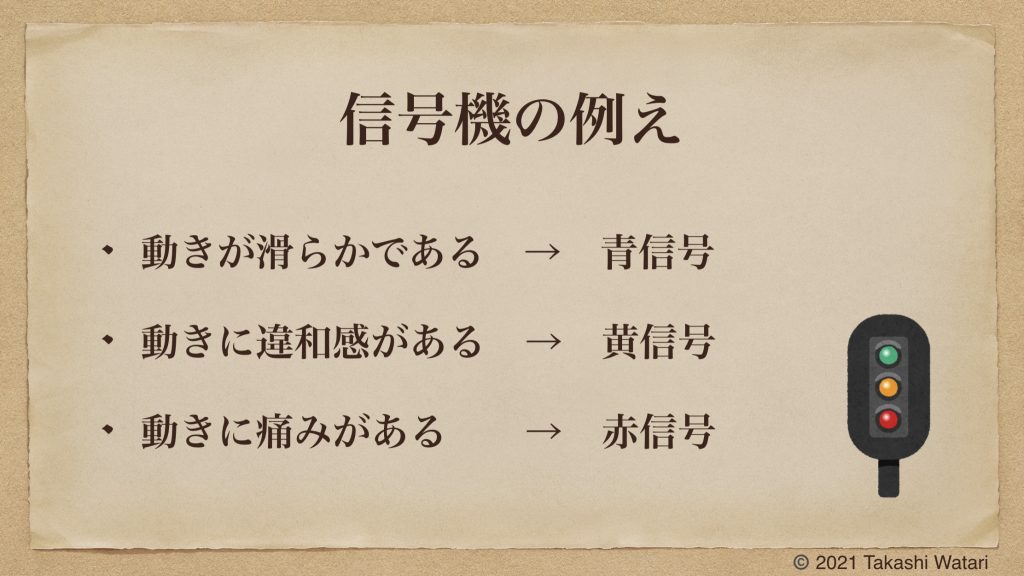

身体のどの辺りで物を持つべきでしょうか?人の身体には、滑らかに動かす事が可能な範囲もあれば、動きの中で痛みや違和感が生じる範囲もあります。信号機に例えるなら滑らかに動く範囲を青信号、違和感が生じる範囲を黄信号、痛みが生じる範囲を赤信号と言えるでしょう。身体を滑らかに動かす事が可能な範囲、別の言い方をすると、痛みや違和感なく身体を動かす事ができる範囲で物を持つべきであると私は思います。

これまでのブログで何度か紹介した神奈川の先生が次の様な言葉を述べていました。「高価なツボを持つ時の様な手の位置で、患者さんの身体を動かしなさい」この言葉はとても参考になります。みぞおちのやや前あたりで患者さんの身体を動かす事が大切であると言うことです。

物を持つ動作は、できる限り身体の正面で行う事を、私はおすすめします。手の位置が身体の正面から外れると、どこかに痛みや違和感を引き起こす可能性が高まります。また、たとえ身体の正面であっても、手の位置が身体から遠ければ、どこかに痛みや違和感を引き起こす可能性は同様に高まります。距離感はいつでも大切です。

ところで、「播州太郎」と「わたりたかし」の適度な距離感はどれ位でしょうか?

播州太郎「2~3メートルとちゃう?」

わたりたかし「100メートルは欲しいなー」

播州太郎「なんでやねん・・」

日常生活では、適切な位置で物を持つ事が困難な状況が多くあります。例えば、運転時に車のシートベルトをつける際、それを身体の正面で持つ事は困難です。右肩に痛みを感じる人もいるでしょう。この場合、左肩でシートベルトをつけるとか、いったん運転席の位置を後ろに下げてシートベルトをつけるといった工夫が必要です。

適切な身体の使い方をするためには、ひと手間かかる事が多いです。しかし、このひと手間をかける事で、身体を痛めるリスクを減らしたり、もしくは既に身体を痛めている人はその部位を守ったりする事が可能になります。

次回のブログでは、「ドアを開ける動作」について書こうと思います。これまでの記事を読む事で、ドアを開ける際には指腹でドアノブを握り、身体の正面で行う事が望ましいと想像できると思います。しかし、外力をうまく使った動作をするためにはもう少し工夫が必要です。次回のブログではその工夫を紹介したいと思います。それでは、また次回。

関連記事

前の記事 適切な身体の使い方-02-【握る動作】