本日のブログでは、立ち上がり動作について、動画を交えて記事を書こうと思います。

播州太郎「大丈夫か?映像が地味になりすぎないか?」

わたりたかし「たぶん大丈夫・・」

まずは下記の動画をご覧ください。2つの映像が流れます。

播州太郎「地味すぎるやろ・・」

わたりたかし「たしかに・・、じゃあ名前をつけよう、『わたりたかしの立ち上がり動作2022』でどない?」

播州太郎「何を『平野歩夢のトリプルコーク1440』みたいに言っとるねん・・」

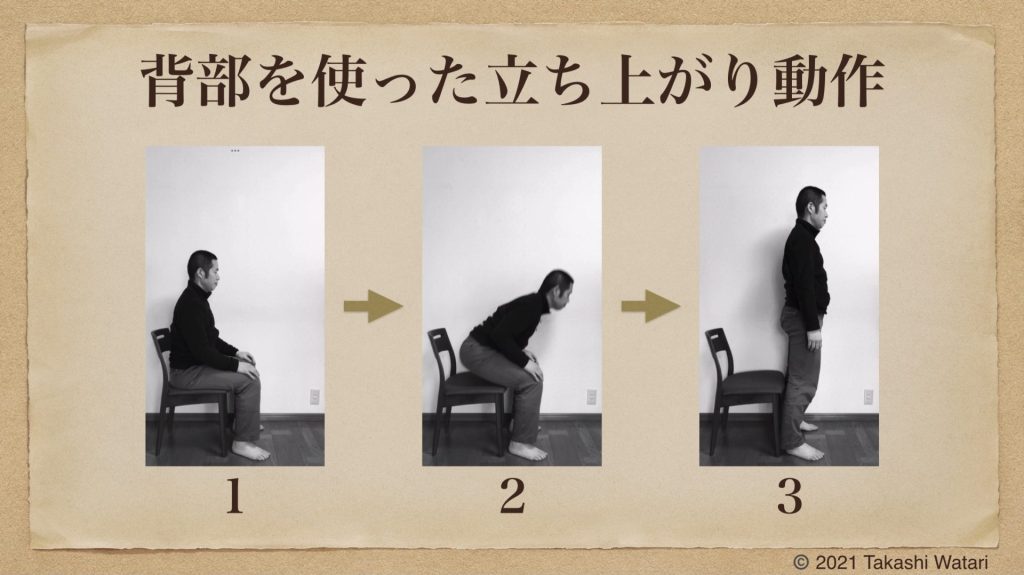

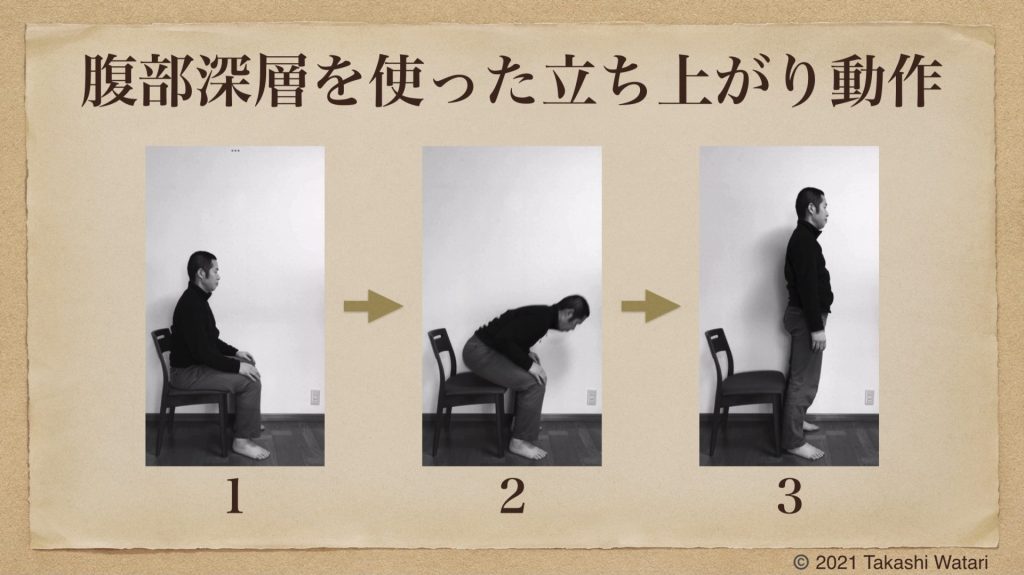

では本題です。動画の前半は、背部の筋肉を使う事を意識した(背部を使った)立ち上がり動作です。動画の後半は、腹部深層の筋肉を使う事を意識した(腹部深層を使った)立ち上がり動作です。2つの方法を比較してみましょう。

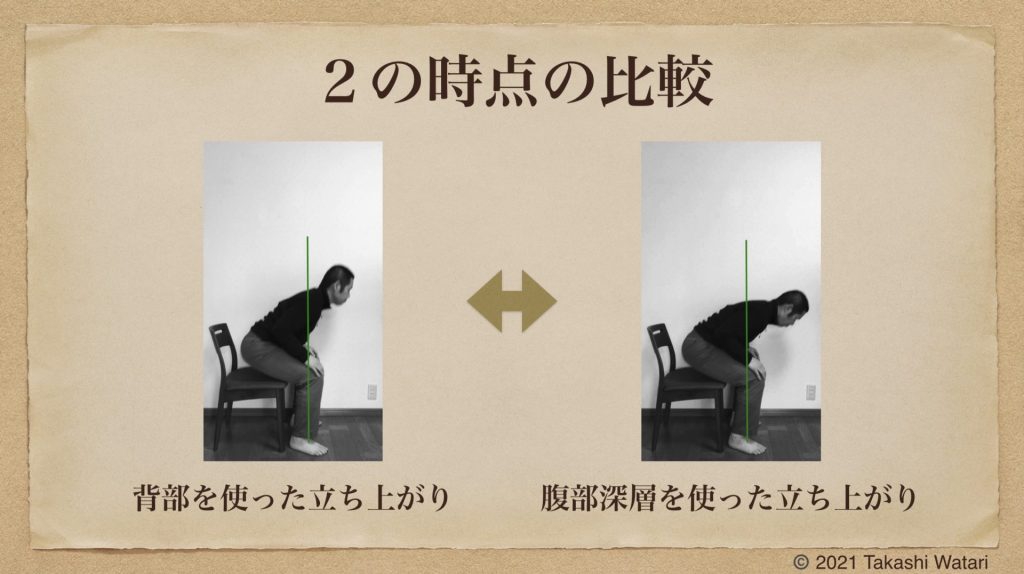

大きな違いは、図の2の時点(身体がイスから離れたタイミング)にあります。

背部を使った立ち上がり動作では、身体の重心が足部(支持面)に対して後方に残りがちです。この時私は、僅かですが、腰や膝の前面に余分なメカニカルストレスを感じています。この方法は、外力を使っていない訳ではありません。しかし、うまく使っているとは言えないでしょう。

腹部深層の筋肉を使った立ち上がり動作では、身体の重心が足部(支持面)の上にうまく乗りやすくなります。そのため、脚(あし)の力でうまく地面を押して立ち上がる事が可能になります。この方法では、余分なメカニカルストレスを感じる事なく立ち上がる事が可能です。外力をうまく使った方法であると言えるでしょう。

現実的には、背中の筋肉を使う事を意識して立ち上がり動作をする人は少ないと思います。しかし、背部の筋緊張が高い人や肩に力が入りやすい人は、その様な立ち上がり動作になっているかもしれません。

以前のブログで下記の記述を行いました。

- 肩の力を抜くことを動作の始まりとする

- 膝を柔らかく使い地面を押す

- 地面から得られた反力を利用して動作を行う

立ち上がり動作の場合、膝を柔らかく使う事を意識するよりも、腹部深層を使う事を意識した方が、外力をうまく使いやすいかもしれません。

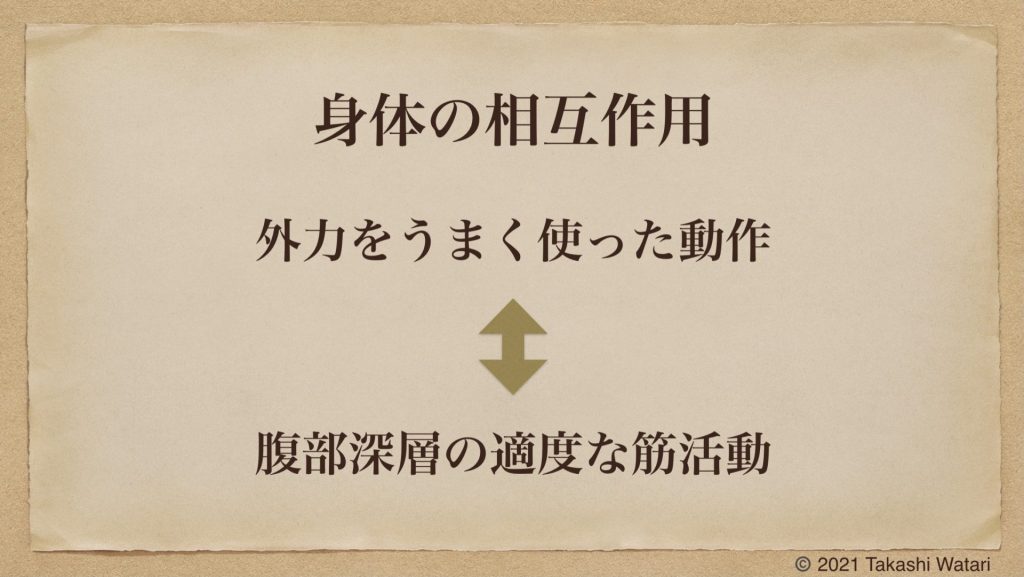

私の経験上、外力をうまく使った動作と、腹部深層の筋活動には密接な関わり(相互作用)があると思います。つまり、外力をうまく使った動作をすれば腹部深層の適度な筋活動が生じ、腹部深層を意識して動作をすれば外力をうまく使う事ができる、という事です。

なぜこの様な現象が起こるのか、理由は良く分かりません。しかし、床反力の作用線と体幹の位置関係が影響しているのだと思います。つまり、外力をうまく使った動作では、床反力が腹部深層の適度な筋活動を引き起こす様に作用するという事です。そして、腹部深層を意識した動作では、体幹がうまく外力を使える位置におさまるという事です。(ここの記述は無視して頂いて構いません・・)

さて、次回のブログでは、ジャンプ動作について動画を交えて記事を書こうと思います。

播州太郎「大丈夫か?40歳を過ぎてのジャンプは危なくないか?」

わたりたかし「たぶん大丈夫・・」

それでは、また次回。