本日のブログでは、歩行動作について、動画を交えて記事を書こうと思います。「適切な身体の使い方」シリーズは、本日の記事をもってひとまず終わりとなります。

まずは下記の動画をご覧ください。2つの映像が流れます。

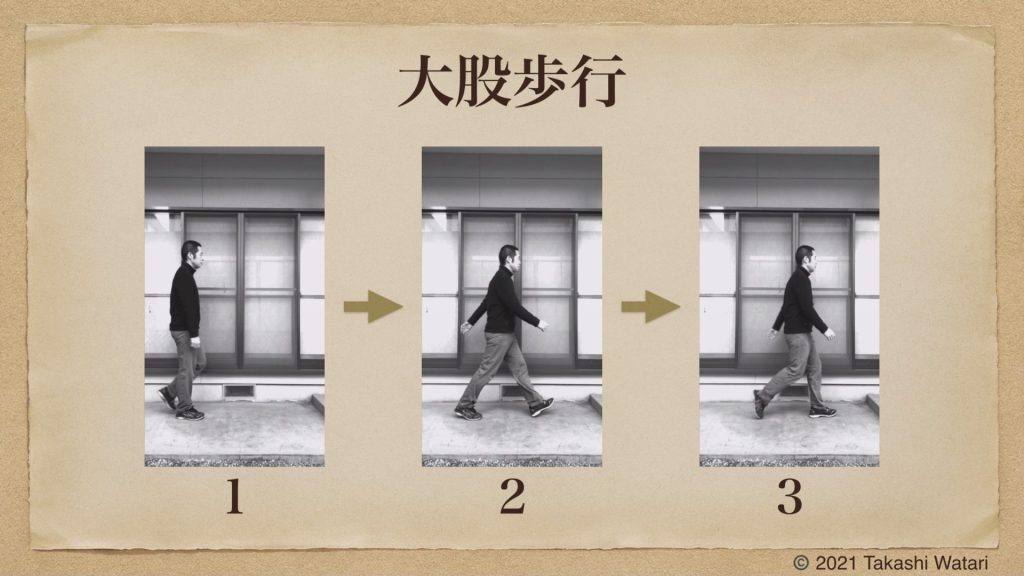

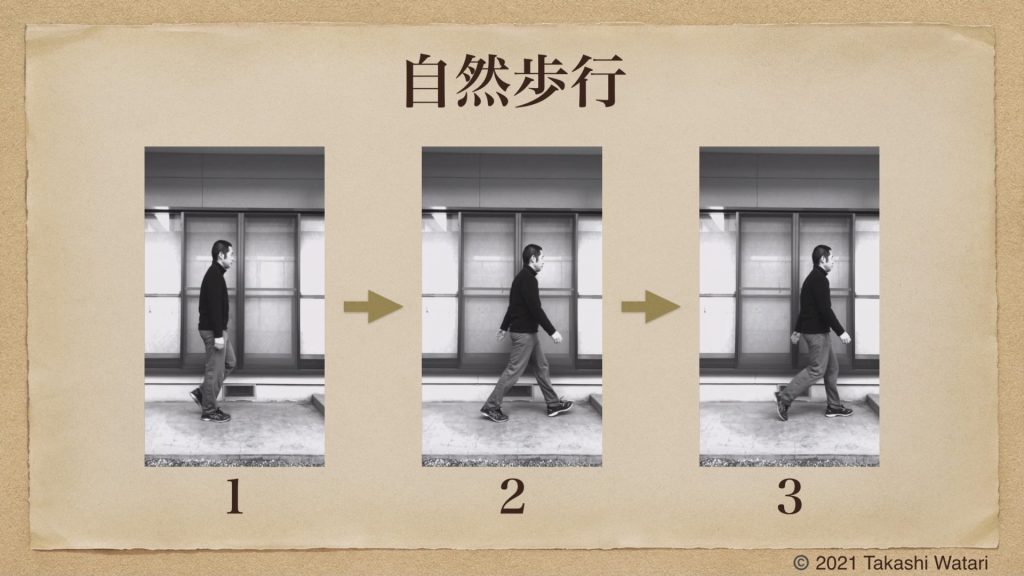

動画の前半は、大きな歩幅で歩く事を意識した歩行動作(大股歩行)です。動画の後半は、自然な歩幅で歩く事を意識した歩行動作(自然歩行)です。

それぞれの図の1の時点は、身体の重心が右足部の上にある時です。2の時点は、左の踵が地面に着く直前で、右下肢の後方への動き(股関節の伸展)が最も大きくなった瞬間です。3は、右下肢が地面から離れ、左の足裏全体が地面へと接地した瞬間です。それぞれの方法を比較してみましょう。

歩行周期の全体を通して、大股歩行は自然歩行に比べて体幹がわずかに後方に傾いています。歩幅を大きくしようとする意識がそうさせたのかもしれません。しかし、体幹が後傾すると、足部の支持面に対して身体の重心が後方に残りやすくなります。これは身体を後ろに押し戻そうとする床反力の作用を強くします。そのため、エネルギー効率の良い歩行が困難になります。

シンプルに言うと、足部と身体重心の位置関係が床反力の作用形態を決定します。足部に対して身体重心が前にあればアクセル、後ろにあればブレーキとして床反力が作用します。床反力をうまく使えば、エネルギー効率の良い歩行が可能になります。

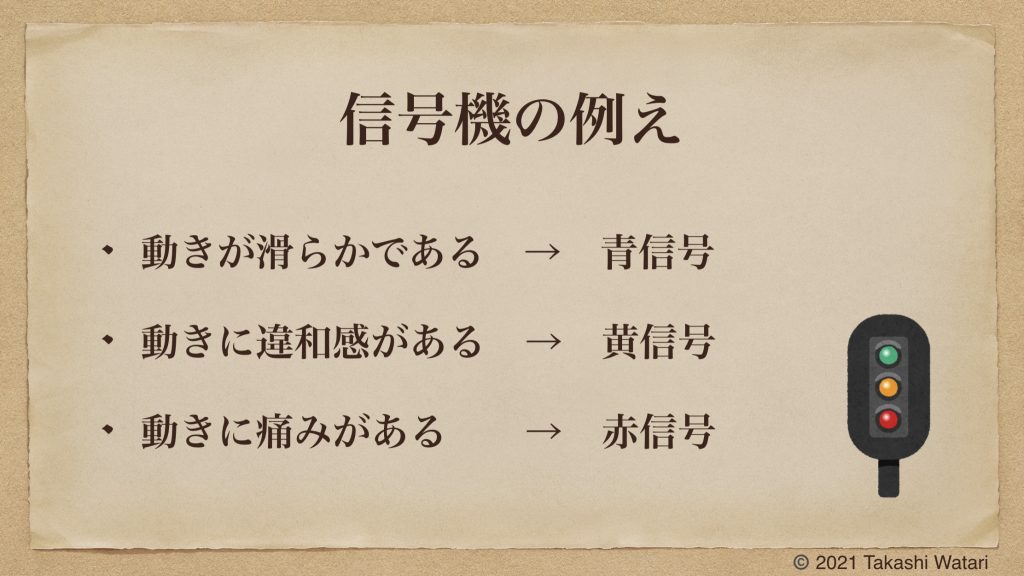

メカニカルストレスの観点からも、2つの歩行を見比べてみましょう。以前のブログで、「信号機の例え」というのを紹介しました。身体が滑らかに動く範囲を青信号、違和感が生じる範囲を黄信号、痛みが生じる範囲を赤信号と表現します。

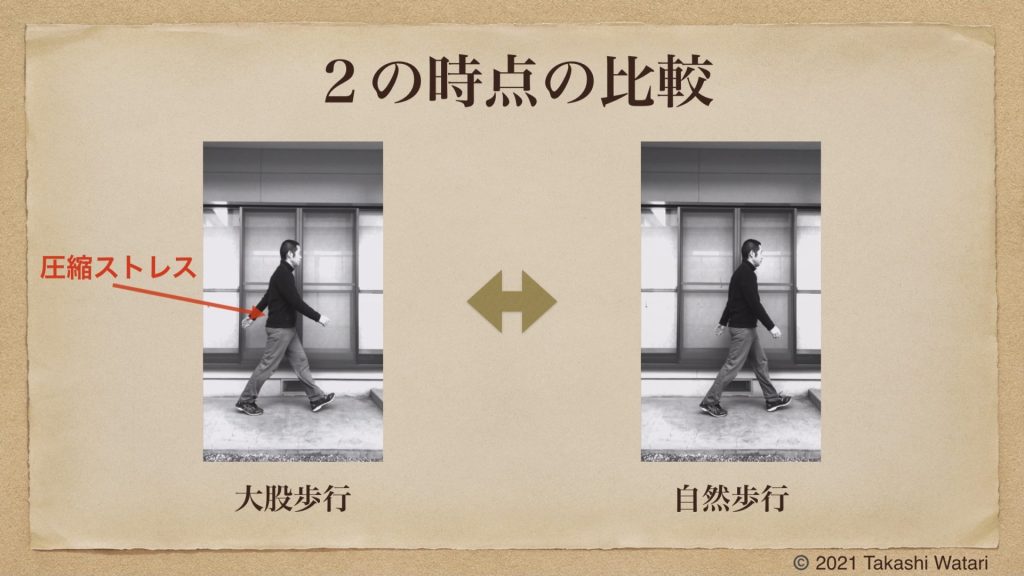

大股歩行では、自然歩行に比べて、青信号の範囲を超えて身体を動かしがちです。その結果として、身体の一部に余分なメカニカルストレスを引き起こす事が多いです。私の場合、図の2の時点で腰に余分な圧縮ストレスを感じます。

播州太郎「たしかに、その足の長さでその歩幅はないわ」

わたりたかし「やかましいわ・・」

身体の使い方にまつわる情報はとても多くあります。このブログもその1つです。大股歩行、自然歩行、背筋を伸ばした歩行、腕を大きくふった歩行・・、歩行動作ひとつをとっても様々な情報があるでしょう。

どの様な情報が自分に合っているのか、読者の皆さんは選択に困るかもしれません。この様な場合に私は、読者の皆さんに自分の感覚を信じてほしいと思うのです。

本日のブログでは大股歩行と自然歩行を紹介しました。私は自然歩行の方が大股歩行よりも良いと考えているのですが、私の意見をそのまま信じないで下さい。どの様な歩き方が自分に合っているのか、ぜひ自らの感覚で確かめて下さい。

「自らの感覚を信じる」

これは、適切な身体の使い方をする上で、とても重要です。

これまでのブログで8回にわたり、「適切な身体の使い方」についての記事を書きました。それぞれの記事を読む事で、私が身体の使い方についてどの様に考えているのか、ご理解頂けたのではないかと思います。

今後のブログでは、「猫背は本当にダメなのか?」をテーマに、一連の記事を書く予定です。しかしその前に、「ロジャー・フェデラー」の偉大さについて、また熱く語ろうと思います。

それでは、また次回。

関連記事

次の記事 ロジャー・フェデラーの偉大さを語る-02